di Tonino Armata (presidente onorario ass. Città dei Bambini)

SAN BENEDETTO – Gentile direttore, immaginiamo di trovarci nel Trecento, durante l’epidemia di peste nera. Supponiamo che un Conte Ugolino (anziché Giuseppe) ci muri dentro casa. Come d’altronde successe anche a quel tempo, per arrestare il contagio: a Firenze venne disposta la chiusura dei mercati, a Venezia furono proibiti i funerali, a Milano le abitazioni dei primi appestati vennero sprangate, con i malati dentro. Allora come oggi, un isolamento assoluto, imperforabile, totale. Però adesso c’è una differenza: la Rete.

E dunque Skype, Facebook, le mail, piattaforme per videoconferenze come Zoom. Insomma, è la tecnologia digitale che ci ha permesso di tirare avanti, di mantenerci in contatto con il mondo. Sicché gli studenti hanno continuato a ricevere lezioni in distance learning, i lavoratori hanno adottato lo smart working, incontri e convegni si svolgono unicamente da remoto, perfino l’attività parlamentare comincia a svilupparsi online, con dibattiti a distanza e voti telematici.

A marzo li ha sperimentati il Parlamento europeo, in aprile si è riunita in seduta virtuale la Camera dei comuni inglese, la più antica assemblea legislativa del pianeta. Prima o poi ci arriverà pure Montecitorio, nonostante il contrario avviso di qualche costituzionalista ancora fermo al Sacro Romano Impero.

Da qui una conseguenza irreversibile di quest’epidemia (si spera) reversibile. Avevamo già messo un piede nella quarta rivoluzione industriale, ora ci siamo dentro fino al collo. Il Covid ha funzionato da acceleratore. Urge perciò trarne ogni conseguenza, nel bene e nel male. Ci aiuta un volumetto apparso tempestivamente all’orizzonte: LA NUOVA CIVILTÀ DIGITALE. Reca tre firme in copertina, ciascuna con un profilo diverso. Gustavo Ghidini, professore universitario; Daniele Manca, giornalista; Alessandro Massolo, funzionario pubblico.

Ed è una miniera d’informazioni, oltre che d’osservazioni. Una su tutte: l’appello per un nuovo Illuminismo. Invocazione forse un po’ generica, a tratti forse enfatica; però è indubbia l’esigenza d’esercitare la ragione per separare il grano dal loglio, come ripetono gli autori.

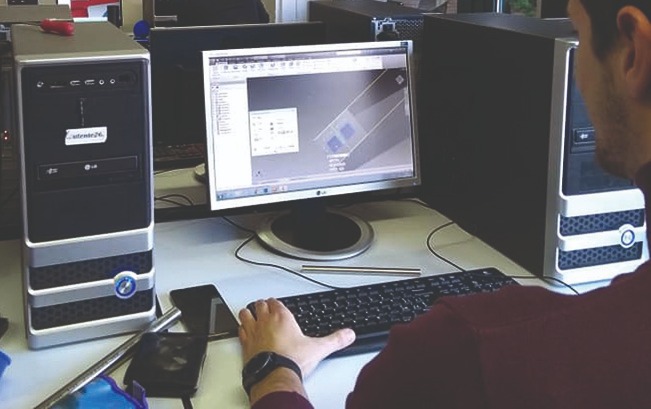

Ma nel frattempo il loglio, ossia l’erba infestante, cresce a dismisura nei campi digitali. Con le fake news, notizie false e spesso inverosimili, più cliccate tuttavia di quelle vere. Con i funerali della privacy, attraverso la profilazione degli utenti. Con una concentrazione senza precedenti di potere economico nelle tasche di Google, Amazon, Microsoft e gli altri giganti del web. Con i rischi d’una nuova dittatura digitale. Con la solitudine di massa, sperimentata dinanzi allo schermo d’un computer. Con l’emorragia di posti di lavoro, sostituiti dai robot. E con la nuova diseguaglianza digitale, di cui proprio l’epidemia ci ha offerto le prove.

Nel caso della scuola, per esempio. In questi mesi gli studenti si sono collegati ai loro professori con un notebook, con un tablet, con uno smartphone. Bisogna averceli, però, per frequentare questa scuola virtuale. E bisogna disporre d’una buona rete wireless per ricevere lezioni. Altrimenti la promessa costituzionale («La scuola è aperta a tutti», dichiara l’articolo 34) rimane disattesa, quando in passato è sempre stata soddisfatta. Da qui, allora, una lezione. Per lo Stato italiano, dunque per noi tutti. Investire nel digitale, evitando che il digitale investa come un treno gli italiani.